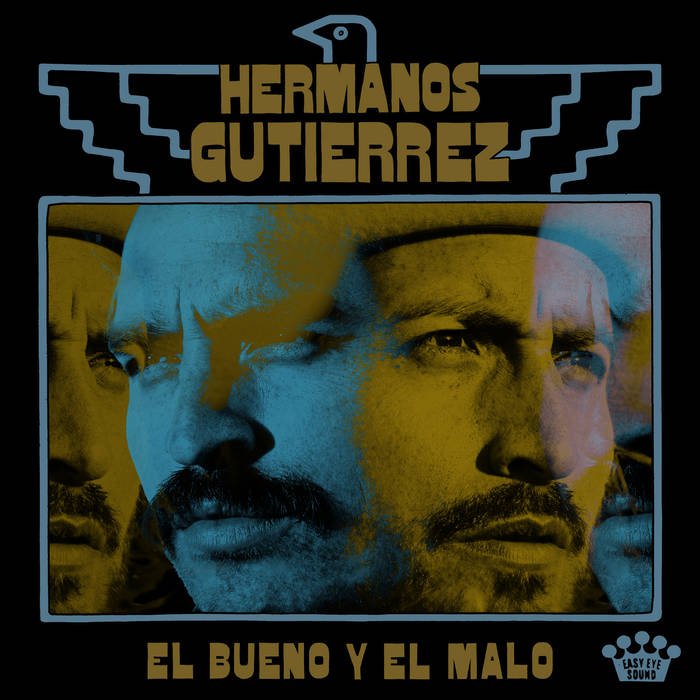

El bueno y el malo

(Easy Eye Sound, 2022)

Yo tenía un amigo vikingo muy poco vikingo. Se llamaba Dan, nos conocimos en la Facultad de Imagen y Sonido, y hará ya cerca de treinta años que no nos vemos. Él volvió a su Vieja Uppsala. Era de padre sueco y madre colombiana, pero tenía más de Chiminigagua que de Odín, no había más que verlo. El gobierno sueco le daba una paga y con eso íbamos tirando en su apartamento (la facultad, decidimos, nos quedaba un poco lejos), fumando, bebiendo y empapándonos de Wim Wenders, Aki Kaurismäki, Betty Blue, Bagdad Café y mucha música de Ry Cooder y Chuck Berry (también cumbia, vallenato y currulao, Carlos Vives lo petaba en aquel momento, y a Dan le encantaba). Fresas Salvajes, El séptimo sello y mucho Strindberg a ritmo de «sabrosura». El caso es que este disco de los Hermanos Gutiérrez, primero grabado en Estados Unidos, me ha hecho recordar aquellos tiempos (que en mi cabeza aparecen fotografiados por Robby Müller, que eran las gafas que gastábamos en esa época). Nos obsesionaba «la mirada». Había un libro de Wim Wenders que por aquel entonces nos llegamos a aprender casi de memoria, The Act of Seing (se traduciría años más tarde, en 2005, Ediciones Paidós). Nos fascinaba la cultura yanqui, el paisaje, visual y sonoro, de Estados Unidos, pero sobre todo visto desde el prisma del extraño, del forastero, la mirada europea. Esa cosa de Stroszek perdido en Wisconsin o de los Leningrad Cowboys de gira por América. En aquellas reuniones en casa de Dan, de vez en cuando, aparecía también Patrick, el amigo sueco, en este caso muy sueco, de mi amigo no tan sueco, más rockabilly que los rockabillies que lo inventaron. Era Madrid, pero podía haber sido perfectamente un suburbio de Pittsburgh. «Tan lejos, tan cerca», con permiso de Wenders, de quien nos encantaba aquello que decía en el libro de marras acerca de la «identidad alemana» que no pudo resistirse a la tentación estadounidense cuando desembarcó en aquellas tierras, pero, por fortuna, continuaba diciendo, llevaba otro traje en la maleta, «bajo el chaleco Teutón llevaba una camisa blindada europea tejida a base de innumerables idiomas, culturas, fronteras, regiones, guerras y paces». Y con todo ese bagaje era con lo que el bueno de Wim hacía su cine. De todo eso estaba teñida su mirada. Una visión que pivotaba entre la fascinación y el extrañamiento. De repente, una vez caído el Muro, todos aquellos espacios abiertos y el desierto. El mito de la carretera… Y es precisamente a todo eso a lo que suenan los Hermanos Gutiérrez, de padre suizo y madre ecuatoriana, residentes en Zúrich. Dice Estevan que cuando toca con su hermano Alejandro es como si se montasen en un coche y se echasen a la carretera. Saguaros, moteles, Joshua Tree, Death Valley, spaguetti western y mucha banda sonora de Morricone. También sacan a la palestra su admiración por el cine de Lynch y de Jarmusch. Su imaginario está poblado de vaqueros, cancioneros perdidos, vagabundos, fugitivos, amantes y vínculos familiares. Mucha guitarra clásica y mucha slide, la música, en definitiva, del gran desierto americano, pero visto desde fuera, con la mirada del desencanto europeo y el mestizaje con la cultura latina, el bongo, la conga, las maracas y el joie de vivre de la música materna (con Julio Jaramillo a la cabeza). Dan lo vio claro desde el principio (esta vez, otra vez, me refiero a Dan Auerbach, de los Black Keys, no a mi amigo escasamente vikingo, que a saber en qué andará metido o qué andará metiéndose) y se los llevó a su estudio de Nashville. Los Cowboys de Zúrich aterrizan en América. Bastó una conversación de no más de veinte minutos para que firmasen un contrato con su compañía, Easy Eye Sound. Luego fue todo rodado, enchufaron las guitarras y empezaron a tocar para mostrarle a Dan lo que tenían entre manos. Al acabar, Dan dijo: «Muy bien, ahora otra vez desde el principio». Ni siquiera se habían dado cuenta de que los había grabado. Eso les gustó. No buscaba perfección, buscaba sentimiento. Buscaba capturar el instante: eran de la misma calaña. Grabar la mirada. Toda esa pasión y esa nostalgia, el profundo entendimiento de esas dos guitarras que llevan tocando juntas, con los Alpes al fondo, desde 2015 (con su primer álbum, 8 años, que son los años que se llevan). Y la misma exacta fórmula de sus cuatro discos anteriores: guitarra clásica, guitarra lap steel, percusión y nada de voces. Música de atravesar ciudades en la noche, de asomarse a las ventanas de la gente al pasar, para ver cómo viven (como en aquella fantástica canción de Richmond Fontaine), música de vida de motel (de nuevo Vlautin), de carreteras interminables. Música a la que solo le falta un poco de chasquido de leña húmeda en la fogata y un fondo de grillos y coyotes para convocar al fantasma de Tom Joad y mandarlo todo a hacer puñetas.