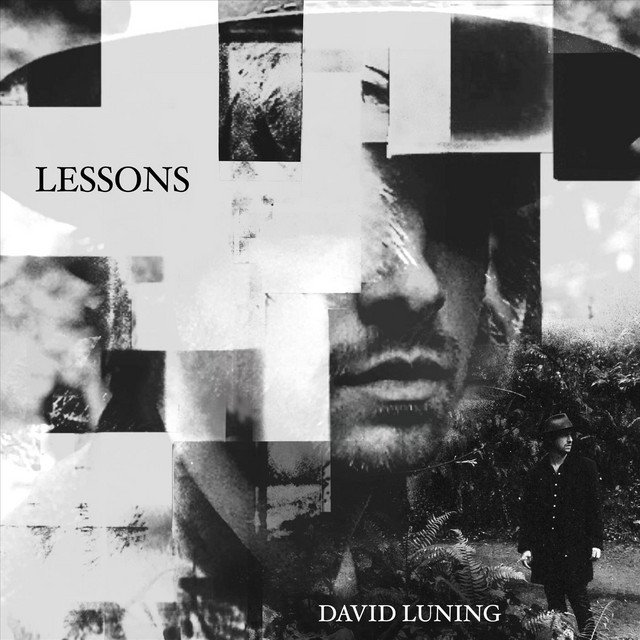

The Ones That Stay

(Mule Kick Records, 2024)

Ella ya ha asomado el hocico por aquí, de refilón. Hace ocho o nueve años, hablando de otra cosa, sin pretenderlo (me doy cuenta ahora), me dediqué a hablar sobre todo de ella. Decir lo que dije de él (de Andrew Adkins y de su álbum de 2016 Wooden Heart) era, más que nada, alabar el gusto de ella, la grandeza de ella (sin desmerecer el de él, por supuesto, todo se perpetró de un modo bastante inconsciente), que fue la que, en algún lugar que ya ni recuerdo, dijo que había que escuchar a Andrew Adkins, algo que acometí sin pensármelo porque ya en aquella época/reseña yo reconocía que lo que ella dijese, en este rancho al menos, iba a misa. Ya me tenía en sus manos. Y lo de: «¿Y si ella te dice que te tires de un balcón?», pues mira, sí, mamá, cojo y me tiro, y luego ya veremos. Cabe añadir que, por aquel entonces, Amanda Anne Platt no era aún Amanda Anne Platt, sino la cantante de los Honeycutters, que, aquel mismo año del Wooden Heart de Andrew Adkins, habían sacado On The Ropes, el que estaba llamado a ser el cuarto y último álbum de la banda bajo esa denominación. Al año siguiente, la cosa cambiaría, aunque todavía nadie lo sospechase (pese a ser de justicia). En efecto, el 9 de junio de 2017, salió el álbum Amanda Anne Platt & The Honeycutters, de Amanda Anne Platt (la cantante —y compositora, y líder, y alma, y motor, y todo lo que se te ocurra poner aquí— de los Honeycutters, la banda de Asheville, Carolina del Norte, los antiguos Bee's Knees) & The Honeycutters. La gente llevaba sugiriéndoselo a Amanda Anne desde hacía años, pero la timidez y una cierta modestia le impedía dar el salto. Cerca de diez años aguantando a técnicos y promotores (muchos de pacotilla) que se dirigían en todo momento a ellos, a los varones (fuesen quienes fuesen), para acordar términos y establecer cómo debería sonar esto o aquello. «Eso, a la jefa», contestaban ellos, y entonces siempre el mismo gesto condescendiente y circunspecto al tener que dirigirse a ella. Eso cambió, ya digo, en 2017. Quiso mantener lo de los Honeycutters para no confundir al personal, pero en pequeño y debajo, arriba, bien grande, su nombre: Amanda Anne Platt, porque el negociado, el peso de la responsabilidad y el talento es suyo, y de nadie más. No es por restar méritos a nadie, pero la banda, a fin de cuentas, no es más que eso, su banda, que no es poco (Matt Smith, Kevin Williams, Evan Martin —su marido— y Rick Cooper llevan ahí desde el principio y son, en cierto modo, familia), ella tiene la gentileza de mencionarla en la cubierta y en los carteles de gira (otros no lo hacen), es, digamos, su cuadrilla, pero, a la hora de rendir cuentas, la empresa, en último término, es ella, para lo bueno y para lo malo (privilegios y desventajas del cabeza de familia). Y este que hoy reseñamos es su tercer álbum con su nombre bien destacado en el centro del foco (aparte de un directo en el Grey Eagle y un EP de Navidad de título glorioso, Christmas On A Greyhound Bus, ambos de 2019). «Amanda es tan buena que hasta resulta ridículo. No sé ni cómo expresarlo. Su forma de cantar, sus composiciones y su presencia escénica no tienen parangón en la escena de la música Americana, de la música country… Es sencillamente impresionante.» Así se expresaba Saul Davis, productor de Percy Sledge y mánager de Gene Clark. Y yo no tengo nada más que añadir al respecto. Ahí están todas las raíces del country de la vieja escuela, con sus influencias rockeras y folk. Canciones sobre la vida misma, la muerte, los extraños, el paso del tiempo, el dinero… canciones sobre marcharse, sobre volver, sobre las estaciones del año, la corrupción y el amor. Son muchos los que la sitúan en la misma línea lírica de Lucinda y Jason Isbell. Esas mismas historias de lucha, desasosiego y resistencia. The Ones That Stay son doce cortometrajes, grabados «en vivo», en una sola toma, con la banda en el estudio, sin apenas overdubs, producido por Scott McMicken, de Dr. Dog, la banda rockera de Philadelphia, y Greg Cartwright, de Reigning Sound, la banda rockera de Memphis, lo que ha ampliado un poco, para esta ocasión, el vocabulario musical. Nuevas ideas y perspectivas. Y, sobre todo, libertad de hacer las cosas sin presiones ni pretensiones. Ella misma dice, no en vano, que este es el disco de Amanda Anne Platt & The Honeycutters que más suena a Amanda Anne Platt & The Honeycutters. La presencia de otros les ha proporcionado más espacio para ser ellos mismos. Amanda Anne Platt es, como dice el título de este último álbum, de las que se quedan: año tras año, desde aquel lejano Irene (autoeditado en 2009), los Honeycutters de Amanda Anne vienen acompañándome fielmente, jalonando mi biografía. No se puede decir lo mismo de muchos. De ella se dice sin tapujos: Amanda Anne se queda.