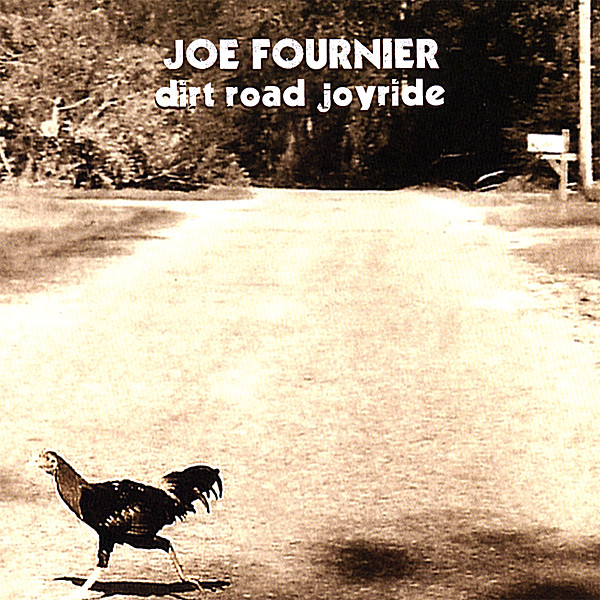

Dirt Road Joyride

(Dusty Records, 2008)

La cosa comenzó en un bar, al norte de Ontario. El bar de sus padres. Joe tenía doce años y muchas mudanzas encima (veintiuna antes de salir a la carretera con su primera banda). Era un viejo hotel destartalado con música country en vivo seis noches a la semana. Ellos vivían arriba. Y ahí es donde el niño aprendió a tocar la guitarra, pegando la oreja al suelo vibrante y dando la tabarra a todos aquellos bastardos fatigados de la carretera, antes de caer borrachos, para que le enseñaran los acordes y las letras de las canciones que interpretaban. Debutó, ya digo, con doce añitos, sustituyendo a los músicos de las bandas que estaban demasiado ebrios para tocar. El público se lo tragaba y Joe encontró su vocación. Siguieron años de intentar abrirse camino en el negocio de la música, escribiendo y tocando para otros, tocando lo que hubiese que tocar: pop, polka, blues, rockabilly, country (del nuevo y del viejo), incluso haciendo de Ringo en una banda tributo a los Beatles (el horror). «Tuve mis buenas dosis de peleas de bar y tratos nefastos. También me divorcié unas cuantas veces». Y cuando ya nada o muy poco quedaba de su entusiasmo y su creatividad en Ontario, Joe se larga con su chica a una cabaña de troncos en la costa meridional de Nueva Escocia y se monta un pequeño estudio. Mientras sierra y amartilla comienzan a importunarle ideas para un tipo de canciones al que nunca antes se había enfrentado. Canciones basadas en sus raíces campestres, en sus experiencias personales y en los delirantes personajes que conoció en sus múltiples mudanzas. Historias para reír, llorar y estremecerse (a veces las tres cosas en un mismo verso), letras afiladas como esa botella de cerveza estrellada contra la barra de un bar con la que te amenaza un lugareño tambaleante porque está solo y jodido y ni siquiera estamos a miércoles, joder… Dirt Road Joyride fue su cuarto álbum. Salvo el dobro y el violín en un par de canciones, él lo toca todo. Producción cruda de porche trasero, de radio de camioneta escacharrada que avanza dando tumbos por una carretera secundaria junto a un pantano. Ese sonido. Country garajero. Y letras brutales (de la escuela de Shel Silverstein). Ya sabes. «Bad Record Collection», por ejemplo. Todos hemos pasado por eso alguna vez: por muy buena que esté, por muy desnuda que te reciba enmarcada por su largo cabello rubio, no te enrolles con ella si descubres que tiene una colección de discos infame (si le pinchas un tema de Los Lobos y pone caras, sal corriendo). «Desvaríos de tres acordes», como él mismo define sus canciones en los agradecimientos, en los que también, por cierto, se disculpa con sus vecinos, por el ruido (aunque él no lo especifique, me atrevo a asegurar que los vecinos a los que cree importunar, más que colonos de rostro pétreo, agricultores neoescoceses o remotos acadianos, la cabaña más cercana a varias millas de distancia de su estudio de ocho pistas, son más bien renos, caribús, focas, morsas y algún que otro cetáceo… presencias que casi se dejan intuir en cada tema, porque así de rasposo suena el viejo Joe, exactamente como nos gusta, sin detergentes ni desinfectantes).