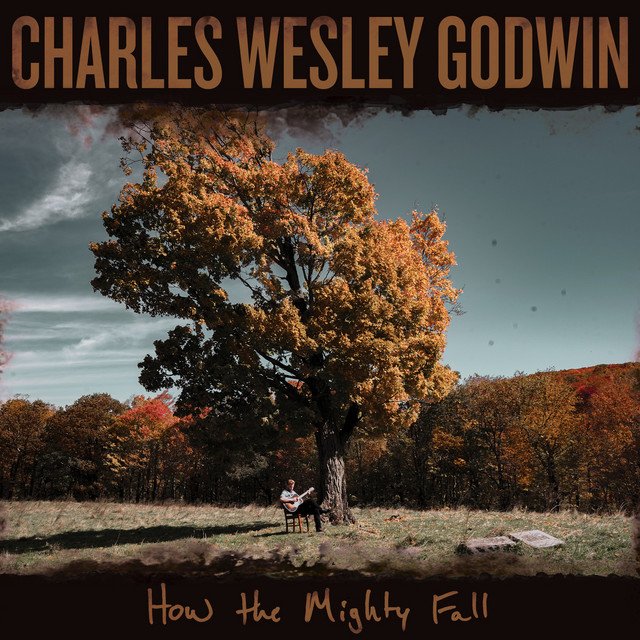

How the Mighty Fall

(Charles Wesley Godwin, 2021)

Probablemente, este sea el disco que más esperábamos por estos pagos desde aquel 25 de abril de 2019 en que terminábamos la reseña de Seneca, el álbum con el que debutó «el chico de los Apalaches», Charles Wesley Godwin, con estas palabras: «Un disco apabullante y asombroso ante el que solo nos cabe preguntar qué vendrá luego…». La cosa se ha hecho esperar. El mundo en general se ha hecho esperar. Un impasse de más de dos años en el que todo se ha quedado congelado, como los fugitivos de La Fuga de Logan. Una pandemia y mucho tiempo para pensar y componer. Y, luego, una vez autoeditado (como el anterior, abanderado de la independencia, de no dejarse timar por los intermediarios), una vez retomada la marcha de los acontecimientos, el disco ha tardado varios meses en caer en mis manos. Pero ya está aquí. No negaré que, la primera vez, lo pinché con cierto reparo. Las canciones de Seneca eran tan deslumbrantes que temía que pudieran haberle derretido las alas. Pero nada más lejos de la realidad. Desde el primer acorde de la primera canción, «Over Yonder», por el modo en que entra la pedal steel al cabo de la primera estrofa, o el violín al cabo de la segunda, por cómo va entrando todo, uno sabe que está en buenas manos, uno sabe que esa música ha estado siempre ahí, que todo va a resolverse con la precisión de una fórmula matemática. Resulta casi imposible dejar de asentir después de cada fraseo. Hace un calor del demonio, pero los pezones se te ponen como escarpias. La voz de las montañas sigue sonando con fuerza desde los bosques y las minas de carbón, aunque las nuevas canciones estén despojadas de referencias locales. Como seguro que suscribiría Chris Offutt, uno puede irse de esas montañas (Lejos del bosque), pero esas montañas (Los cerros de la muerte) nunca se van de uno, anidan por ahí dentro y no hay manera de extirparlas. En Seneca se trataba de mostrar Virginia Occidental al mundo, en How the Mighty Fall las canciones miran al mundo desde Virginia Occidental. Aaron Irons señalaba ese cambio de enfoque en la entrevista que le hizo hace un mes para Sound and Soul. Y, una vez más, tampoco le ha hecho falta el apoyo de la maquinaria musical de Nashville para firmar el que puede que sea el mejor disco de «música de raíces» de 2021, puede que también la mejor colección de relatos. Repitiendo experiencia con el productor de su disco anterior, Al Torrence, en los estudios Music Garden, en una zona no muy buena de New Brighton, Pennsylvania, en ese local que parece un cuchitril desde el exterior, pero dotado de un equipo excelente en el que da gusto trabajar y con la compañía de una buena banda de músicos montañeros, aunque esta vez con un tiempo perfecto, en un septiembre esplendoroso, no como en el disco anterior, grabado en lo más crudo del crudo invierno, en plena explosión ártica de un enero de lo más cabrón, cuando tuvieron que poner mantas en las ranuras de la puerta para dejar de tiritar y echar cubos de agua caliente en el retrete para que no se congelaran las tuberías, repitiendo complicidad, decía, con Al Torrence (a cargo también de buena parte de los instrumentos), Charles Wesley ha dado un paso al frente y ha vuelto a dejarnos sin aliento. Para estas nuevas doce canciones cita la influencia de Chris Knight y Bruce Springsteen. Complejidad narrativa y honda humanidad. La América rural de la clase obrera. Él lo dice abiertamente, aunque también se puede leer entre líneas en los versos de todas sus canciones: «Yo no crecí en “Lala Land”. Sé de qué hablo cuando canto sobre esta gente y este lugar. Para bien o para mal, es lo único que conozco de verdad». La familia, los amigos, las oportunidades, los fracasos, el crimen, el amor…, historias que se desenvuelven entre lo épico y lo cotidiano, o que transitan, mejor dicho, la épica de lo cotidiano, con sus miserias y sus glorias, recurriendo a un estilo que casi todos los reseñistas califican de cinematográfico, casi operístico por momentos, como en el caso de «Gas Well» o «How the Mighty Fall», profundamente visuales y secuenciadas. Música para fogatas y paseos en coche, para salas de billar y cumbres de montañas, para los acérrimos de las grandes ciudades y para los incondicionales de los pueblos pequeños. A esto es exactamente a lo que suenan los relatos de Offutt, de Tom Franklin o de Ann Pancake. Este es el sonido de esos paisajes, de esos personajes, de esos fantasmas y de esas historias de fugas imposibles, de esperanzas truncadas. Lo canta en el estribillo de «Bones»: «Tengo huesos en el armario y cicatrices con historias que contar». Y ojalá siga hiriéndose/hiriéndonos y cicatrizando/cicatrizándonos así durante muchos años. Porque la verdad es que así da gusto que duela. Y sana.