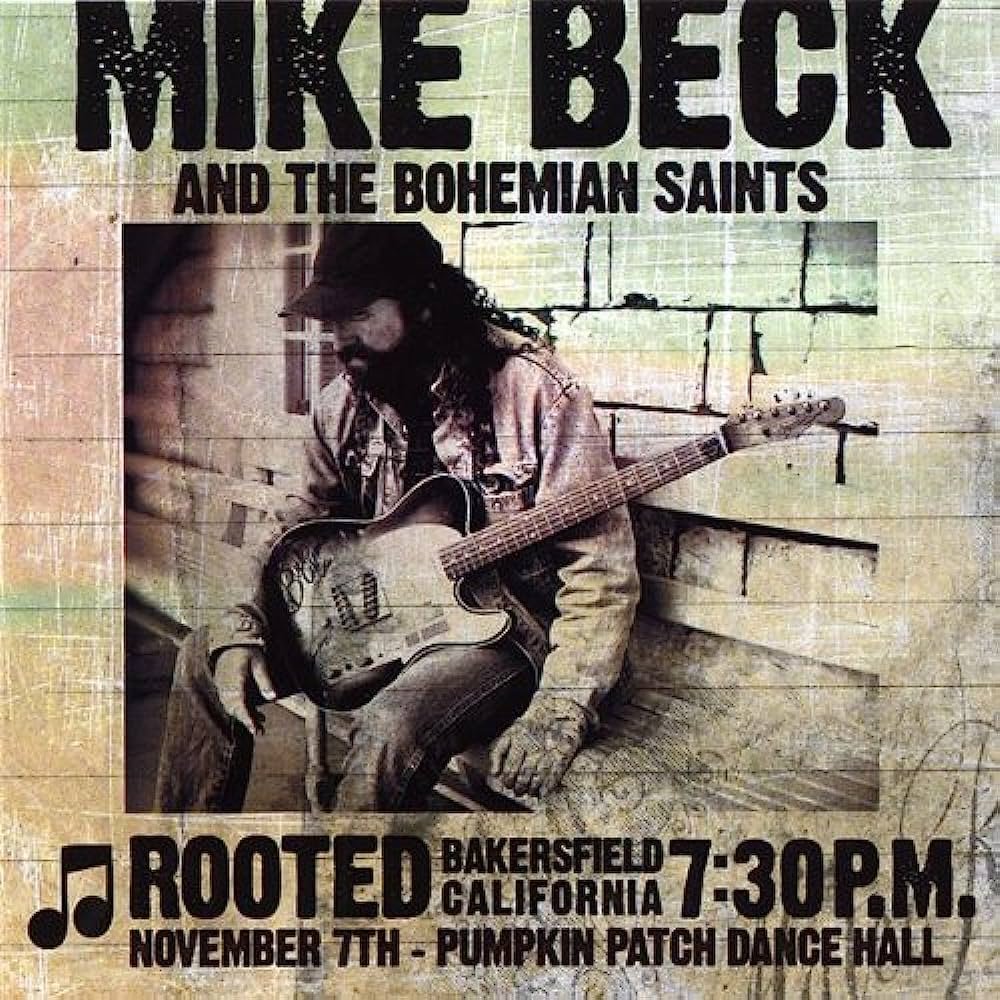

Rooted

(Reata Records, 2006)

Desde que iniciara este blog el 14 de mayo de 2015, lo he ido posponiendo, no sé muy bien por qué. Lo mismo por simple amistad, a veces tan despótica y abusiva, por los agravios inconscientes del cariño (lo del asco de la confianza y toda esa vaina), de dar las cosas por descontadas, la lealtad por supuesta, o quizá por considerar que, de alguna forma, ya había saldado la deuda en las páginas de Apacherías, el libro que salió en 2009, donde devanaba las peripecias de aquel viaje a Nevada que cambiaría mi vida para siempre. Mike Beck estaba allí en 2007, el año del primer viaje, y desde entonces no ha dejado de estar presente, de un modo u otro; nos husmeamos los lances por las redes y, de vez en cuando, rompemos el cerco y hablamos para, al final, acabar siempre conjugando la misma esperanzada despedida: a ver si este año logramos llegar sanos y salvos a Elko (él siempre llega). Pero la cosa empezó a fraguarse un año antes, en Madrid, con un disco memorable y, atinando un poco más, con una canción en concreto. El disco (este Rooted al que hoy regreso como a una patria) cayó en mis manos gracias al enciclopédico saber e infatigable empeño de Joaquín, viejo zorro donde los haya, mayoral de Rock & Roll Circus, mi dealer desde el año de Maricastaña (2006), mi camello y un poco, también, mi particular Virgilio cuando me hallo en medio de la mortificante selva oscura, que suele ser casi siempre (y, ya que estamos saldando deudas, vaya por aquí mi reconocimiento para quien ha sido también figura clave en mi vida; recuerdo muy bien el día que entré por primera vez en su tienda, en busca de rarezas de Johnny Cash, y salí de allí a las dos horas, un poco más arruinado que al entrar, pero pertrechado con mis primeros discos de Rod Picott, Stephen Simmons y Nathan Hamilton, en lo que vendría a ser, ahora lo veo claro, una caída del caballo camino de Damasco en toda regla; gracias, Joaquín, por tantísimos deslumbramientos –y lo que te rondaré morena–). La canción culpable fue «John Steinbeck Drank In Here», con la que se abría el álbum que hoy sacamos a colación. Seducción instantánea. Sin paliativos. Una canción sobre la taberna (canciones de sed, siempre bienvenidas en esta casa) en cuya barra mellada solía acodarse uno de mis autores favoritos. Con referencias directas a Cannery Row y Tortilla Flat. Vino tinto y barajas grasientas. Toda esa mitología, californiana en este caso, de Salinas hasta Monterrey, los galones, probablemente falsos, con los que tienen a bien condecorarse los garitos más inhóspitos del lugar para atraer a la «vagabundia» (como pasaba en su día en Madrid con las placas de Hemingway que había en casi cada bar del centro, lo que llevaría a aquel otro hostelero bromista, en los aledaños de la Plaza Mayor, a publicitarse a la contra: «Hemingway nunca comió aquí», casi custodiado un portal más allá por ese pobre hombrecillo patilludo disfrazado de Luis Candelas, embeleso de turistas idiotizadas por lo flamenco, como para certificar que todo es circo y mentira). A esa canción la seguía otra con escritor dentro, «George Orwell's 113th Dream». Y a mí ya me tenía ganado. Allí estaba todo lo que me gustaba: las llanuras de Montana, Bakersfield, Buck Owens, Bob Wills, El Restaurante de Alicia y Ramblin' Jack Elliott. Este último haría luego la conexión con los Byrds: «Mike Beck toca la guitarra como un Byrd. Sus cuerdas hacen cosas que las mías nunca podrán hacer. Obedecen hasta al más ligero toque de sus dedos, como las riendas en la doma de un caballo». Allí residía otra clave. Mike Beck no solo era un músico excepcional (hoy ya son siete discos, si llevo bien la cuenta), también, como descubriríamos luego, era el auténtico «hombre que susurraba a los caballos» (se pasa media vida trabajando en ranchos e impartiendo cursos de doma por todo el país). El caso es que cuando Jaime Rodríguez, director del documental Cowboys I Know, consiguió las credenciales para asistir al Cowboy Poetry Gathering de Elko, Nevada, me pasó la lista de artistas que participaban aquel año para que fuese seleccionando a los que teníamos que entrevistar (Ramblin' Jack, Tom Russell, Ian Tyson, Don Edwards, Michael Martin Murphy…) y, entre ellos, estaba Mike. Hace poco, la revista Western Horseman ha hecho una lista con las 13 mejores canciones vaqueras de todos los tiempos. Hay canciones de gente inexcusable: Ian Tyson, Tom Russell, Lucinda Williams y Gene Autry. Pero dos de las trece son de Mike. Enseguida nos pusimos en contacto con él y, desde el primer momento, todo fue generosidad y entusiasmo. Nos abrió todas las puertas. Horas y horas, mano a mano, en el Stray Dog, el bar de mineros de Elko, donde tocaba todas las noches, el primer año solo ante el peligro, con su guitarra, a pelo, el segundo vengándose del respetable irrespetuoso con el desembarco de decibelios de su banda, los Bohemian Saints. Todo eso viene bien referido en Apacherías (un libro agotado que ya ni yo mismo tengo, el último ejemplar que me quedaba se lo regalé a una chica con un lunar estratégico; a veces pasa y no puedes hacer nada al respecto, te jodes, acatas el conjuro y bailas). El viaje al corazón del Oeste. Recuerdo a Ramblin' Jack en una de las mesas fatigadas del Stray Dog, agarrándome de la muñeca, señalándome a Mike en el escenario y diciéndome: «Ese hombre que está ahí arriba sí que sabe cómo se escribe una canción». Piropo máximo, viniendo de quien venía. Con los Bohemian Saints la cosa alcanzaba otra dimensión en directo, convocaban al mismísimo fantasma de Tom Petty y sonaban los ecos de Laurel Canyon (este Rooted cuenta también con una tremenda versión del «Drug Store Truck Drivin' Man» de Gram Parsons y Robert McGuinn). Estuvo cuatro horas dando el callo sobre el escenario, con un pequeño receso para salir a la nieve del callejón de atrás, entre contenedores de basura, a resbalar en el hielo y dar cuenta de un buen porro californiano (o, más bien, viceversa). Hablamos largo y tendido. De música y literatura, dos cosas que nunca he sido capaz de desligar. Me dijo aquello de que Merle Haggard era el Shakespeare de la música country. Verdad evangélica, como dirían por aquellos cerros. El caso es que hace poco me saltó en Instagram un vídeo de una reciente actuación de Mike en solitario. Su guitarra volvió a encandilarme. Al momento, pensé: ya casi llevo trescientos cincuenta discos reseñados por aquí, y ninguno de Mike. Tenía que enmendar ese descuido. Y para hacerlo (se hace difícil hablar de un amigo) he querido rescatar este disco que significó tanto. Hacía tiempo que no lo escuchaba y ha vuelto a emocionarme como lo hiciera entonces, hace ya la friolera (y nunca mejor dicho, treinta grados bajo cero en los yermos de Nevada) de veintitrés años. Y los primeros cincuenta segundos de «Cold Cold Ground» (canción que nos cedió generosamente para los créditos del documental) formarán parte ya para siempre de la banda sonora de mi vida. En esos cincuenta segundos se cifra entero aquel viaje iniciático al Oeste norteamericano, toda aquella gente increíble que conocimos en Elko, la amistad, la música, la alegría, los bisontes, los indios Crow, las borracheras (las pescadoras de Alaska, la chica de Idaho, los moteles mugrientos…), el comienzo de tantísimas cosas imborrables. Y así me quedo ya tranquilo, herido de nostalgia, como Harry Dean Stanton con su «Canción Mixteca». Gracias por todo, Mike. Y, como solemos decirnos siempre con fe renovada, a ver si el año que viene logramos llegar sanos y salvos a Elko. Nos lo debemos.