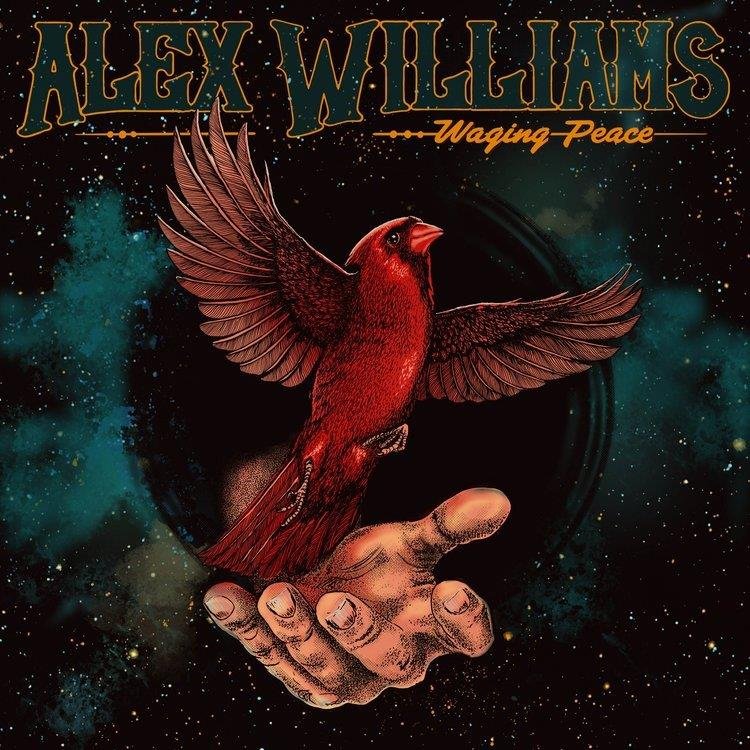

Waging Peace

(Lightning Rod Records, 2022)

Pronto harán seis años (27 de octubre de 2017) desde que dimos cuenta por este corral del Better Than Myself, el tremendo disco con el que salió a la palestra Alex Williams, un milenial barbudo de 26 años con la W de Waylon tatuada en el brazo y toda la pinta y la voz de ser un recluso recién regurgitado del movimiento outlaw de los setenta. Puede que por aquel entonces fuera un mero ejercicio de estilo, un remedo de todo aquello que le fascinaba desde su limitada conciencia de paisano de pueblo pequeño (Pendleton, Indiana), antes de recabar, para curtirse, en el Red Door Saloon de la calle Division, en Nashville. Las canciones eran buenas (mejores que él, según el batería que abandonó la banda tras unos desacuerdos), una especie de gólem, mezcla de fantasías, deseos, estética y actitud, aunque, por decirlo de alguna manera, inanimada, sin sangre. La sangre vendría luego. La sangre vendría con la experiencia cuando, con motivo del éxito de aquel primer álbum, Alex Williams salió a la carretera y todo lo que habría podido ser tildado de impostado, de lugar común o de simple fantasmagoría, se hizo carne (y sangró, claro). Alex Williams comenzó a vivir en su propia piel todo lo que decían/anticipaban las letras de sus canciones («More Than Survival», «Little Too Stoned» y «Week Without a Drink», por poner solo tres ejemplos). Una vida de excesos, desafueros, desmanes, despilfarros, soledad y mucho daño. Lo «outlaw» está bien como sello de identidad (como pegatina de tienda de discos), como estilo o como lenguaje, incluso como posicionamiento ético (hacerle la peineta a la industria —aunque en 2017 la industria era ya un cadáver tan momificado que ni apestaba ni asustaba a los niños—), pero vivirlo es otra cosa. De vivirlo, en ocasiones, no se sale indemne. Y, en este caso, el salto al vacío fue dado en sentido contrario (lo de empezar la casa por el tejado): las primeras canciones hablaban de unas heridas que aún no se había infligido y Alex Williams salió a la carretera a infligírselas por sí mismo, salió al encuentro de todo lo prefigurado. La autenticidad vendría a posteriori, se la iría ganando a pulso. El viaje que se describe ahora supone la encarnación de todo ese desamparo, de toda esa dureza (y también del gozo), las trampas de la adicción, las noches en vela, el desarraigo, todo el desbarajuste existencial que supone la vida en la carretera. Un hiato de cinco años para digerir toda esa experiencia y parir las doce canciones autobiográficas de este Waging Peace en el que nos ofrece unas cuantas instantáneas de su cruenta batalla personal entre el bien y el mal (en «Rock Bottom», bajando los decibelios, introspectivo, se pregunta por qué los caminos más oscuros son siempre los más fáciles de seguir, como el camino de la autodestrucción del que nos habla más adelante en «Higher Road», consciente de que su único enemigo se parece muchísimo a él, ¿qué coño?, es él), ya una vez conquistada la calma, la paz obtenida a base de tumbos y varapalos a la que hace referencia precisamente el título del disco. Y todo interpretado con una conciencia muy clara de quién es, con una seguridad que no hace sino subrayar y poner en negrita la autenticidad latente de su primer álbum. Más viejo y más sabio (treinta y tres años, madre mía, al habla Matusalén —ahora mismo, lo confieso, no puedo sentirme más antidiluviano—, aunque, no en vano, ya se encarga de soltarlo él mismo en «Old Before My Time»: «una mano al volante y un pie en la tumba […] / lo bastante joven para saber que me he hecho viejo antes de tiempo»; la edad, probablemente, sea otra cosa que no tenga nada que ver con el segundero), de algún modo redimido, pero, eso sí, sin dormirse en los laureles ni darnos la tabarra santurrona del excombatiente renacido que te agarra de la manga para ahogarte con su babosa autocompasión y su manido romanticismo (el daño que ha hecho la visión romántica, beat, de la carretera es ya, probablemente, irreparable: pijos y turistas inundan «el camino» para dar pábulo a un mito que desde su origen fue ya bastante artificial y fingido, cuando no una cosa puramente paupérrima, hija de la precariedad, la necesidad y la miseria). Alex Williams nos habla desde la serenidad de haberse encontrado a sí mismo, pero sin apaciguarse, más bien todo lo contrario, ahora goza de mayor potestad y hace gala de muchísima más autoridad y contundencia, por ejemplo, en las guitarras (Ben Fowler, a la producción). Y tras haber atravesado el infierno, nos demuestra que uno puede esgrimir, además, el optimismo sin sonar gazmoño. Como guinda del pastel, por cierto, al igual que en su disco anterior, aparece la armónica de Mickey Raphael a modo de sello de autenticidad (el sello del hombre que siempre estuvo allí). Así que, sí, sin duda, ha merecido la pena esta espera de cinco años, cuando ya lo dábamos (al menos yo) por extraviado (y probablemente atropellado) en la «carretera perdida» de Hank Williams: «I'm a rolling stone / Just another boy, all alone and lost, / for a life of sin, I have paid the cost. / When I pass by, all the people say: / “Just another boy down the lost highway” […] I've paid the cost on the lost highway».