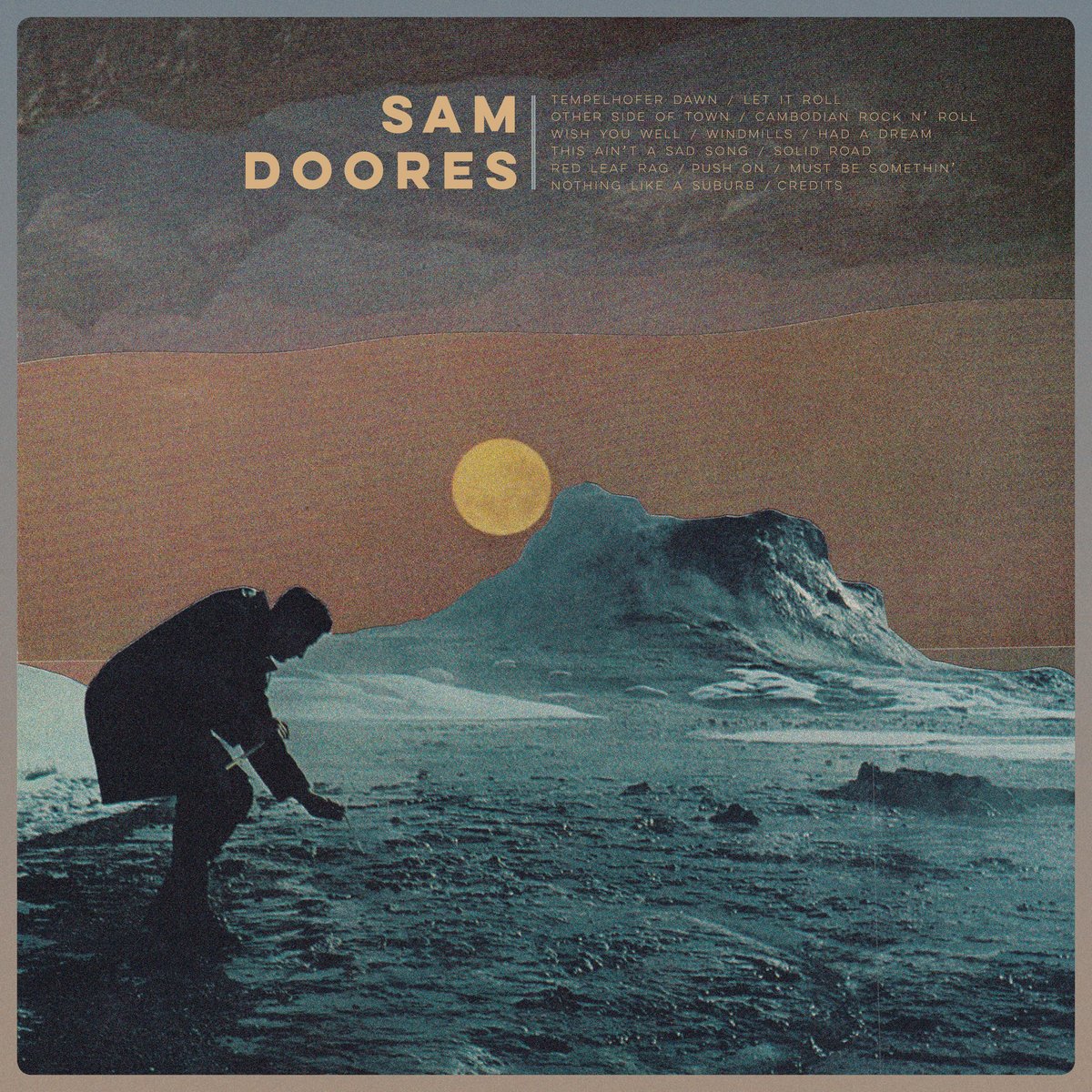

Sam Doores

(New West Records, 2020)

«Más allá de contemplar tu sonrisa, no tengo más planes. / Baja la ventanilla. / No hay nadie por los alrededores. / Sube la radio. / Ponme un poco más de ese / Rock n' Roll camboyano.» Todo empieza con el recopilatorio Cambodian Rocks, de 1996, en el sello Parallel World, una colección de temas de artistas de Camboya que le dieron fuerte al surf estadounidense, al garage-rock y a la psicodelia, allá por los años sesenta y principios de los setenta del pasado siglo, antes de que los Jemeres Rojos impusieran su reinado de terror (durante el que muchos de aquellos artistas murieron o acabaron entre rejas). Una amiga se lo puso a Sam Doores en un viaje por carretera y fue un flechazo (hay, por cierto, un documental fantástico sobre esa época y esos artistas, Don't Think I've Forgotten: Cambodia's Lost Rock and Roll, dirigido por John Pirozzi, que se encontraba por aquellas latitudes rodando la película La ciudad de los fantasmas, con Matt Dillon, James Caan, Gérard Depardieu y Stellam Skarsgård, y guion del inmenso Barry Gifford, sobre estafadores haciendo de las suyas por Camboya, cuando cayó en sus manos el susodicho recopilatorio que le voló la cabeza tanto como a Sam Doores). Los versos con que hemos iniciado esta reseña (que me comprometí a perpetrar la semana pasada, al hablar de los Deslondes, con afán de reseñar los dos discos en solitario de dos de sus componentes: el de Downing ya estaba, faltaba este), pertenecen al cuarto corte de este disco homónimo de Sam Doores, la canción «Cambodian Rock N' Roll» que para nada suena a rock camboyano y que es, más bien, un guiño, una sombría reminiscencia al tiempo en que escuchaba aquellas cosas en compañía de la amiga que se las descubrió. En las canciones de Doores no hay tragedia, pero sí una tenue melancolía, casi una tristeza, y, como él mismo afirma, «cierta oscuridad, de ¿qué duda cabe?». Porque, entre otras cosas, este es un disco que testifica una ruptura y, como no podía ser de otra manera, una vez agotada la magia de aquella sonrisa que no precisaba de más planes ni alimento que los de su simple y nutritiva contemplación, todo se tiñe de sombra, anhelo y pérdida. Y justo de ahí, una vez desmoronada la risa, surgen las canciones (con un resquicio de luz, la fanfarria de Nueva Orleans es algo que se lleva en la sangre, y aunque cargue con tintes sombríos, es una música que conserva siempre residuos de esperanza y alegría). Además, buena parte de estas canciones fueron concebidas lejos, en Berlín, aunque el disco no deje de ser puro Nueva Orleans, la ciudad que lo acogió a los diecinueve años, cuando llegó a pasar un fin de semana y, mire usted por dónde, acabó quedándose hasta hoy mismo. «Nueva Orleans —dice— tiene la facultad de cambiar los planes de la gente.» Llegó en la época dura del Katrina, cuando era una ciudad devastada, y se topó con Elvis Costello y Allen Toussaint calentando en un pequeño escenario para el gran concierto que darían luego, asistió al primer concierto de la gira de Springsteen con la «nuevaorleaniana» banda de las Seeger Sessions (que haría de Doores un fan incondicional de Springsteen) y se topó en las calles con los coloridos trajes de plumas y abalorios de los desfiles de los indios en el Mardi Gras. Ese día, dice, marcó el comienzo del resto de su vida. Empezó a tocar en una taberna irlandesa, conoció a Alynda Segarra (que asoma de vez en cuando por esta joyita que hoy reseñamos), con la que colaboraría en lo que acabaría siendo la banda Hurray for the Riff Raff, y dio con sus huesos en los Deslondes. El caso es que Anders «Ormen» Christopherson, había oído la música que hacían Doores y Segarra en la banda Sundown Songs (quiero pensar que el maravilloso disco Like a Jazz Band in Nashville) y, de pronto, un día, les escribió diciéndoles que tenían abiertas de par en par las puertas de su estudio (WSLS) en Berlín, para cuando quisieran grabar algo. Poco después, de gira en Europa con los Deslondes, Doores se lo montó para poder quedarse una semana adicional en Berlín, y de aquel impasse salió el proyecto de este disco (parcialmente grabado en el Bomb Shelter de Andrija Tokic, en Nashville, del que ya hablamos el otro día). La cosa se fue cociendo a fuego lento, a lo largo de varios años, pero al final todo quedó perfectamente integrado. R&B de Nueva Orleans, ecos de Tin Pan Alley, country montañés de Mississippi, jazz del Barrio Francés, algo de folk psicodélico experimental de California, su puntito de Harry Nillson y Van Dyke Parks, comparaciones que a Doores le encantan, porque los adora, y posos también de todas las horas que se ha pasado escuchando con devoción a Nina Simone y reggae de la primera hornada, los Upsetters, cosas de los inicios del Studio One y de los primerísimos Wailers, empapándose sobre todo de las líneas de bajo y órgano, para subrayar sus historias genuinas de Nueva Orleans. Un álbum que, en palabras de Doores, partiendo como parte de una ruptura sentimental, suena tanto a cosa que empieza como a cosa que acaba. «A primera canción, y a última.» A caída y auge. Música, en definitiva, para irse bailando por los cerros (de Kentucky o de Úbeda), haciendo una conga «bergmaniana» o «septimoséllica» con la muerte. Y gozándolo fuerte.