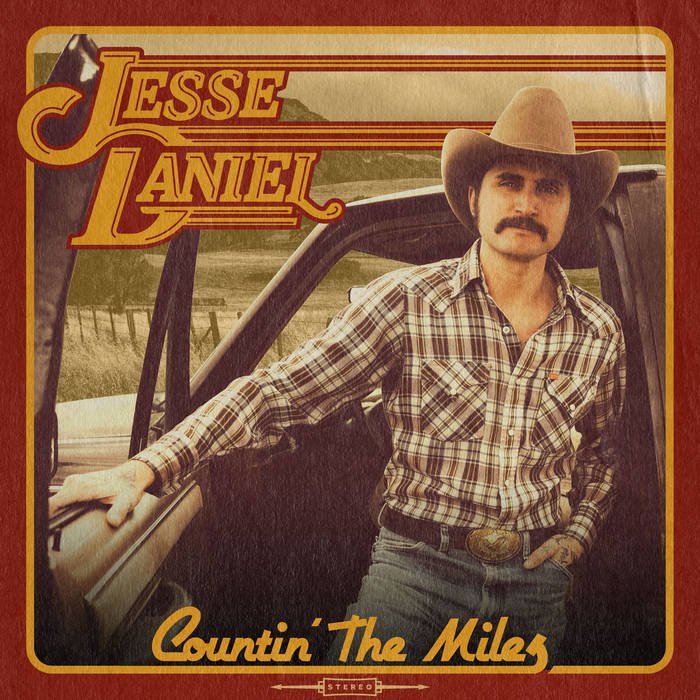

Countin' The Miles

(Die True Records & Lightning Rod Records, 2024)

«Seguiré contando millas hasta el día que me muera», canta «El Hijo del San Lorenzo» en la canción que da título al disco. Y quizá sea un milagro que siga vivo, que haya sido capaz de capear los temporales, pero, al final, la carretera fue dejando su impronta, gramática de moteles y antros, también de calabozos y clínicas de desintoxicación, una sintaxis de la que muchos no aciertan a salir ilesos, quedándose varados en la cuneta, entre el revoltijo de latas de cerveza despachurradas y carcasas de armadillos muertos; pero desde aquel colosal Rollin' On de 2020, quedó manifiestamente claro que la lección había sido aprendida y, desde entonces, la cosa ha ido más o menos rodada hasta este «contar millas» —y no minutos, horas o días—, con que Jesse Daniel parece decidido a seguir haciendo lo que más le gusta hacer, lo que lo mantiene vivo, al volante de su vieja Ford, de punta a punta del país, inquieto y bullicioso, como picado de tarántula. Su voz, no obstante, carga con todo ese pasado, sin desdecirlo. Todos sus fantasmas lo acompañan. Ha sabido administrárselos. Domarlos. ¿Quién diría que acabarían siendo su propia gasolina? Jesse Daniel creció en una pequeña localidad montañosa llamada Ben Lomond, en California, en el valle de San Lorenzo. Madre soldadora y padre vendedor en una empresa de pinturas. Nada de algodones ni flores en el culo. Gente currante y currada al final del día. Pero, como decía en el hotel Chelsea Leonard Cohen para contrarrestar la fealdad y el desaliño —en su caso de él y de Janis—, tenían la música. Su padre tocaba la guitarra y Jesse Daniel se crio asistiendo a los conciertos de su banda. Tocaban blues, rock & roll y algo de country. Música de clavo y martillo. Música de merecerse la cerveza al salir de la fábrica (o del hoyo que sea) si que nadie te dé la vara. Aquello tuvo un fuerte impacto en el niño, aunque se quedara en crisálida, a la espera de brotar cuando realmente doliera. Y dolería. Como es lógico y natural, Jesse acabaría curtiéndose en varias bandas de la región, sobre todo de punk, aunque el country clásico y, sobre todo, el sonido Baskerville, siguiera palpitándole muy adentro, haciendo su paciente trabajo de lenta demolición. No tardaría en graduarse en la vieja escuela rockera del músico de carretera. Opioides, heroína y metanfetamina. Carrusel de perdedores. Perdió todo lo que tenía, varias veces, en el curso de varios años, ni bien cumplidos los veinte. Trabajos esporádicos, efímeros precisamente a causa de sus adicciones. Vida de vagabundo sin techo, de camello ocasional y de pasar las noches al relente. Ciudades y pueblos cuyas calles se confunden. Dolor dibujado en los ojos de quienes te quieren, a los que no eres capaz de no herir, aunque lo intentas. Y así, entre turbulencias, muchas estancias en prisión y clínicas de desintoxicación, muchas tentativas de dejar todo esa pesadumbre atrás y de que tu futuro no sea tu pasado, hasta recabar en esa clínica de Oakland en la que un tipo llamado Jerry Zeiger se dedicaba a tocar la guitarra para los pacientes como tú, como él, como Jesse. Todo el proceso de rehabilitación a su ritmo, desde luego, pero nada como las canciones de Hank Williams, Billy Joe Shaver y Emmylou Harris que les tocaba aquel tipo todas las tardes. «Joder, tío», es Jesse el que habla ahora, dirigiéndose a Zeiger, «ojalá pudiera hacer lo que tú haces». Y Zeiger le replica: «¿Y qué te lo impide?». Así de simple. Aquella fue la chispa que prendió el fuego de su carrera musical, el empujón que lo devolvió a la vida. Y, de esta forma, el estado quiescente, larvario, de lo que anidaba en su interior, se abrió paso en sus entrañas hasta salir a la luz del día, una suerte de redención gracias al country californiano que constituyó la banda sonora de su infancia. La confirmación de que la oscuridad del pasado no tiene por qué ensombrecer la luminosidad del presente. Y qué mejor prueba que Buck Owens o Merle Haggard. Ese sonido que, a través de la actualización y el reciclaje que acometió Jesse Daniel en el ya mentado Rollin' On, vuelve a sonar vivo y urgente en pleno año 2020, con la vista puesta en el futuro. Algo que repetirá en el Beyond This Walls, del año siguiente, y que viene a consolidarse en este Countin' The Miles recién salido de los estudios Arlyn, de Austin, Texas, con el que ya ha estado compartiendo tablas con gente como Charley Crockett y Shooter Jennings (que no ha tenido empacho en enjuiciarlo como un nuevo aerolito, en la estela de lo que, en su momento, y salvando las distancias, fue Sturgill Simpson). Ben Haggard, el hijo de Merle, se une a la fiesta en «Tomorrow's Good Ol' Days», donde rememoran aquel verso del propio Hag en el que se cuestionaba esa trasnochada cantinela de que cualquier tiempo pasado fue mejor, dando a entender que «los buenos tiempos», como Oz, están en realidad en tu propio jardín, y que, a fin de cuentas, todo depende de uno mismo, aún en épocas tan enojosas como la que padecemos (y, viendo como anda el panorama, como las que nos quedan por padecer), y que, por encima de nostalgias y penurias, «los buenos tiempos» no son cosa del pretérito. Lo de «los buenos y viejos días», como muy bien apunta Steve Horowitz en su reseña para Pop Matters, puede decirse de cualquier tiempo y lugar. Vaya esto por las millas que llevamos contadas, y por las que nos queden por contar.